看《人民的名義》,必須知道的金融、經濟和法律知識……||福州律師網推薦

來源:騰訊原子智庫

一位銀行業內人士表示,一些小微民營企業在獲取優質信貸上的確存在著天然弱勢,管理混亂財務不清,很多銀行在貸款時卡得很嚴,這也使得過橋貸款屢有發生,甚至還有銀行員工參與其中。

劇情雖然不算復雜,但卻涉及到了許多金融、經濟和法律知識,現在,就來為大家復盤和解析。

在我們國家,一般是同股同權,什么意思呢?比如,你注冊一家公司,小明和小紅分別出資90萬和10萬,組建了A公司,這個時候呢,我們就說小明有A公司90%股份,小紅有A公司10%股份,在我國同股同權情況下,在重大事情決議的時候,小紅就有10%的決策權,也有10%分紅的權利。

但是國內有些公司注冊在國外,比如:開曼群島等地,一來,這些地方是避稅天堂,二來,是有利于vie框架的構建。說點人話吧,比如:小明、小紅、小王分別出資60萬、30萬、10萬注冊了B公司,但是在雙方協商下,小王由于在經驗公司過程中有豐富的經驗,為了防止因小王錢少,導致決策上的失誤,賦予小王3倍的權利,也就是說,本來10%股份的小王,只有10%的股權,但是通過加權之后,他可以擁有10%*3=30%的股權,在決策過程中,小王的權重就相應的高了許多。

大家熟知的馬云之所以沒在國內上市,很大原因是因為國內A股是同股同權,阿里巴巴股份相對分散,不利于公司的決策,但是國外可以允許不同股同權。這也就是為什么國內的A股企業頻頻被舉牌,萬科就是其中一個例子,萬科股權相對分散,有股份就有股權,那么相應的這個企業聽誰的呢?當然是股份多的,有錢的咯,這也就是為什么王石被資本彈劾的原因,因為王石擁有萬科不到1%股份。還有一個例子就是劉強東,當時劉強東IPO時,劉強東持股23.7%,但是擁有公司86%的股權,所以京東還是在劉強東的掌控范圍之內,投資人有錢,但是公司還是劉強東說了算。

股權質押就是公司股東以自已擁有或有權處分的的股權作為質押,為某個經濟行為作擔保的行為,說白了就是拿股權換貸款,通常發生在股東急需流動資金而又無法變現股份的情況下。在股權質押擔保法律關系中,股權被稱為質押物,提供股權方為出質人,接受股權質押方為質權人。

人話版:你就把股權想象成一部手機,你是這部手機的主人,也就是說,這部手機100%歸你所有,但是你為了向我借錢,你把這部手機(股權)質押給我,如果你不還,這部手機(股權)我拿走。劇中蔡成功就把自己以及工人的股權來換山水集團的貸款,其中股權我們就叫做質押物。

早在2016年上半年,股權質押融資方式因來錢快速、便捷,被新三板企業股東玩得風生水起,成為僅次于定增市場的熱門融資方式。質押了股權,股東或公司拿到了錢之后玩法各異:失蹤跑路、買理財、投資擴張、補充公司現金流……

蔡成功如何質押出全部股權的?這算是該案中被質疑的最多的部分了——

大風廠股權中職工持股40%,蔡成功將全部股權質押貸款,該股權質押合同是否有效?

一位法律界人士指出了劇中的不妥之處。在前幾集中只說已經經過法院審理,股權全部歸質押權人山水集團所有。職工對蔡成功與山水集團簽訂股權質押的事并不知情,而大風廠應該是有限責任公司。

根據《擔保法》第78條規定:“以有限責任公司的股權出質的,適用公司法股份轉讓的有關規定”。對于有限責任公司的股權轉讓,《公司法》第72條規定:“股東向股東以外的人轉讓股權,應經其它股東過半數同意”。

由于大風廠40%股權的所有人是持股職工,蔡成功無論代表其個人,還是代表大風廠,均無權將該40%股權質押給山水集團。

人民法院在審理過程中,首先要對質押合同的效力進行審查。然而經審理,該合同顯然已經被認定為有效。這個結論似乎只能說明,在審查合同效力劇中的法院的確存在腐敗了……

過橋貸款是一種特殊的短期的貸款,主要用于彌補借款人短時間內的資金缺口,通過過橋資金達到與長期資金對接的條件。

過橋貸款的應用場景比較多,當公司或者個人在已經獲得貸款,但是資金的到位時間和公司(個人)對資金的需求時間有時間缺口的時候,就可能會用到過橋,這一類是最為常見的過橋業務。

具體來說,當企業歸還了上一筆貸款,又遇到下一筆貸款資金還沒發放的情況,就會需要借入短期資金維持運營。這筆短期資金連接著上下兩筆貸款的“兩岸”,就像是一座過渡的橋一樣,所以被稱為“過橋資金”。

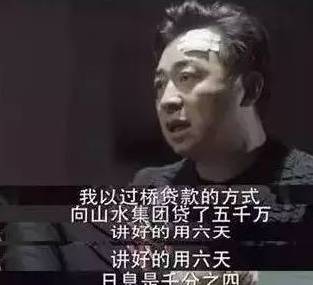

人話版:小紅和小明注冊了C這家公司,期間有一筆100萬的貨款6天后可以拿到,但是今天又要拿50萬來進貨用于生產和發工資,此時此刻,需要一筆50萬來鏈接,就像一座橋一樣,這筆錢就叫做過橋款,你可以理解成短期借款,一般這類金額越小,使用時間越短,利息會越高。劇情中,蔡成功將大風廠全部股權以5000萬的價格質押給山水集團做過橋貸款,日息千分之4,約定時間為6天,那么折合起來利息就是:500萬*千分之4*6天=120萬,看到這里,大家心里想,你家放在銀行里的錢,放一年好像都沒有120萬,對吧?我們來計算一下利率,千分之4/天*365天=146%,也就是說,如果蔡成功借了山水集團5000萬,一年之后,僅僅利息就是5000萬*146%=7300萬,注意,這里僅僅是利息就7300萬,加上本金,得還1億2300萬,再次注意,還沒計算利滾利的情況下算出來的利息,如果利滾利,那就更加可怕,那將是指數型增長的利息。

“過橋貸款”比喻成金融鴉片,是因為無論哪種情況,都是“拆東墻補西墻”的本質,這種短期的貸款,大都利率很高,充滿了風險。一旦銀行后續借貸資金沒跟上或者抽貸,企業資金鏈就會斷裂。前兩年,很多P2P平臺以企業類大標為主,其中就不乏企業過橋/周轉類的借款。

目前來看,過橋貸款存在以下四大風險:

一、融資成本高、資金風險大

據民間機構調查顯示,過橋貸款的融資成本高達40%以上,企業規模及借貸資金越小、時間越短,利率就越高。背負如此高的貸款利率,很多小微企業顯然支撐不住,對其經營會造成負面影響,使用過橋貸款就相當于是飲鴆止渴。大風廠借用5000萬資金使用6天,需要償還利息120萬,成本之高可見一斑。

二、被掩蓋的企業信用風險

對企業而言,要保持與銀行的良好信貸關系和獲得更高的授信等級,最重要的是按期付息還貸,在企業生產經營不景氣和資金緊缺的狀況下,也會不惜高息融資歸還銀行貸款,樣本企業歸還銀行貸款有72%是過橋資金,可見企業表面按期歸還貸款,但其真實的財務信息被掩蓋。

三、銀行員工的道德風險

當前很多員工重視自己的業績考核,并且希望從過橋貸中獲取私利,銀行高層也不加阻攔,縱容了員工的非法行為。一旦員工卷款私逃,銀行、客戶及資金提供方都將遭受重大損失。京州商業銀行副行長、達康書記的老婆歐陽菁就涉嫌收受蔡成功200萬賄賂,才被蔡成功舉報。

四、加劇銀行信貸風險

過橋貸款滋生了一系列灰色融資產業鏈,上饒市轄就有以民間融資為主業的各類投資、擔保公司2000余家,造成實體經濟融資的惡性循環。

根據央行規定:民間個人借貸利率由借貸雙方協商確定,但雙方協商的利率不得超過中國人民銀行公布的金融機構同期、同檔次貸款利率(不含浮動)的4倍。超過上述標準的,應界定為高利借貸行為。目前這個4倍利率一般是指24%。

根據最高人民法院發布的《關于審理民間借貸案件適用法律若干問題的規定》的司法解釋指出:24%至36%則作為一個自然債務區,法院尊重既成事實。

按照前文所說,蔡成功以日息4‰獲得山水集團的過橋貸款,折算成年華利率是146%,遠遠超過了國家規定的4倍利率。鐵板釘釘的高利貸。蔡成功在劇中提到因為償還不上本金5000萬,利滾利滾到6000萬、7000萬、8000萬,三個月后京州中級人民法院根據股權質押協議就把大風廠判給了山水集團。

不過按照最高法的解釋,超過36%部分無效,不予保護,看來最高法也要出來懟一懟最高檢,給他們好好解釋解釋高利貸,大風廠的員工和蔡成功也早應該拿起法律武器保護自己的合法權益啦。

人話版:小紅因經濟緊張,向小明借入10萬元,小明向小紅收取50%年利息,那么屆時法院認定,36%以內利息有效,超過36%部分,不予保護。粗俗點理解,超過36%你就當高利貸吧。劇中蔡成功借山水集團5000萬,日利息是千分之4,折算成年利息就是146%。

我們一般去銀行存錢,定期存一年的利息都不到3%,什么意思呢?你存一萬塊,一年下來,利息還不到300塊,但是如果是高利貸的界限36%呢?一年利息就是3600元,是銀行正常存款的10倍以上,說到這里,大家會想,銀行真的是空手套白狼,3%不到的利息讓老百姓存入,貸款給老百姓,其中的利息差是多么的暴利。

但…是…,銀行作為我們國家經濟的活化石,如果36%的利息放貸給老百姓,如此之高的利息,老百姓怎么敢借呢?老百姓不敢借錢又怎么有錢去做生意,搞生產呢?所以,銀行一般年化利息不會超過10%。

但…是…,銀行的錢是一般人說借就能借到的?你買個車還要付一個幫你去做貸款的手續費,其實貸款買車年化利息才6%左右,相比銀行存款3%來說,這6%可以說是很小的費率了,但是幫你做一個貸款,手續費要2500左右。同理,蔡成功這樣的民營企業缺錢,要想順利拿到錢,能不給點好處給借款方嗎?蔡成功在這點上也是無奈。

站在銀行角度思考,同樣是一筆借款,借給國營企業或者大型企業,風險會比較低,起碼大企業有資產擺在那里,一般的民營企業糾紛以及風險會更高,所以,同樣是借款出去,銀行肯定會更加傾向于借款給國企、大型企業。銀行在借款出去之前,會對企業進行調查,業內人士叫做風控。也就是說,銀行與其對100家小企業進行調查,風控,為什么不一次性對一家大型企業進行調查,風控呢?這樣更加簡單直接粗暴,而且風險還更低,省時省力!對于銀行要完善放貸任務來說,放貸給國企會更加輕松。這也就是為什么蔡成功借個錢還求爺爺告奶奶的。這點來看,銀行也是很現實的,從銀行對待不同的客戶不同的態度就看得出。

案件中小伙伴們首先關注的就是,這10億的資產,真的就花6000萬搞個什么股權質押就能“輕松”到手了?依靠官商勾結和司法腐敗真的可以做到這個地步嗎?

反對方的觀點是——

不論是《中華人民共和國擔保法》還是《中華人民共和國物權法》,股權質押后,當債務人無法清償債務,質權人只能通過與出質人協議折價,或者通過拍賣、變賣的方式處置股權。

除此之外,即便廠長蔡成功是個大奸商,也應該不至于傻到代表10億元的大風廠以6000萬元的低價與山水集團以協商方式將股權全部折價轉讓給山水集團。

而支持方則表示——

從劇情看,案件經歷了京州中院一審,漢東高院二審,判決股權過戶給山水集團,毫無法律依據,因而股權應該不可能發生。即便發生,向最高法院申訴,一申一個準。

因此,這次股權質押或許并非真正之質押,乃是非典型的擔保方式——股權讓與擔保。通俗講,就是借款人借款時將股權轉到出借人名下,約定用于借款擔保,當借款還清時,股權應當回轉還給借款人,如果借款未還清,則股權就歸出借人所有。

對于股權讓與擔保,因缺乏拍賣、變賣等變價程序,且在借款時已過戶給債權人,因此電視劇中大風廠的股權被山水集團通過操縱司法判決的方式侵吞,在邏輯上也就有可能發生的。

不過,在現實中遇到股權讓與擔保的情形時,若認定擔保有效,也必須經過所謂的法律上的清算程序,也就是說必須對股權進行合理估價,在不損害債務人利益的情況下進行處置變現。

因而如果真遇到這類案件,大家也大可放心,人民法院一定會公正判決,平衡保護債權人和債務人的利益,絕不會讓債權人多拿一分,不會讓債務人吃虧。故而現實中這種像山水集團“蛇吞象”的陰謀依舊是很難出現的!

在職工不知情的情況下,股份沒有了,職工除了信訪、占廠,還有其他的維權途徑嗎?有法律界的小伙伴立刻表示,可以向法院提起訴訟——

1、質押糾紛訴訟過程中,職工持股會可以作為有利害關系的第三人參與訴訟。

2、在質押糾紛官司判決生效后,職工股東們,也可以通過第三人撤銷之訴要求撤銷原判決。

3、職工股東們也可以去確認質押合同無效。

4、如果蔡成功怠于起訴,職工們可以根據《公司法》等有關規定,提股東代表訴訟。

5、如果有證據證明作為大風廠法定代表人的蔡成功有明顯過錯,侵害了職工股東的利益,還可以對蔡成功提起董事、高級管理人員損害股東利益賠償糾紛,要求蔡成功賠償。

在本劇中頻繁提到了大風廠職工的安置問題,這一問題也引起達康書記和劇中其他高層的重視,假如大風廠破產,清償順序為:

1、有財產擔保的債權

2、破產費用和公益債務

3、職工債權

4、社會保險和所欠稅款

5、無財產擔保的普通債權,而股權在破產債權中將一文不值。

大風服裝廠原是國有企業,在二十年前國有企業搞改革,政府抓大放小,主動出讓了在大風廠的股權,蔡成功買了大風廠的51%股權,剩余49%股權,由職工成立持股會持有。

員工持股計劃(EmployeeStockOwnershipPlan,簡稱ESOP)是指通過讓員工持有本公司股票和期權,而使其獲得激勵的一種長期績效獎勵計劃。

在實踐中,員工持股計劃往往是由企業內部員工出資認購本公司的部分股權,并委托員工持股會管理運作,員工持股會代表持股員工進入董事會參與表決和分紅。

在電視劇中,大風廠的老員工們之所以能獲得企業股份,得益于上世紀末的國營企業改制,從而催生出企業內部的“職工持股會”這一主體。

在1998年施行的《公司登記管理若干問題的規定》第17條中規定:“‘職工持股會’或者其他類似的組織已經辦理社團法人登記的,可以作為公司股東。”

2000年初,民政部辦公廳出臺了《關于暫停對企業內部職工持股會進行社團法人登記的函》,證監會也就“員工持股會及工會能否作為上市公司的股東”這一問題做出了復函,均表示:

職工持股會屬于單位內部團體,不再由民政部門登記管理。職工持股會不再具有法人資格,也不能成為公司的股東”。

因此,也就“不再具備成為上市公司股東及發起人的主體資格”。“員工持股會”已經成為了歷史,即便十數年前的股權激勵舉措到如今仍能成為老員工們維權的憑據,但當他們面對二度創業、面對新大風廠的設立時,就如同我們千千萬萬的初創企業一樣,必須要重新考慮:在當今的法律語境下,選擇采用何種股權激勵模式,才是最合理、合適、合法的。

在大風廠與山水集團的股權爭議中,持股的員工成了受害者,為此,他們暴力抗拒拆遷,最后發生“一一六”事件。面對民憤和GDP難題,達康書記做出驚人決定:政府墊資4600萬元支付員工“安置費”,并聘請律師為老員工追回股權提供幫助。

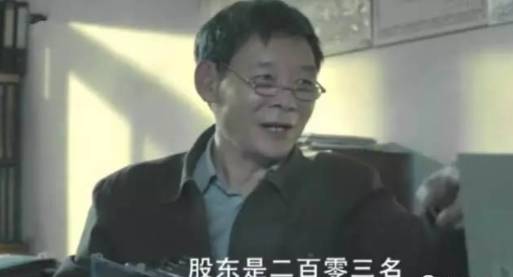

如此一來,劇情反轉,矛盾對立的雙方,開始互相理解,一片和諧。于是,編劇準備了一個有意思的橋段:拿到了“安置費”的員工,不再糾結于“現鈔”多少,而是主動發起了二度創業,打算成立一個“新大風公司”,自立自強。在老檢察長陳巖石和工會主席鄭西坡的鼓動下,數百名員工興致勃勃地懷揣著萬把塊的“股本金”踏上了這趟共同創業、共同富裕的列車,股東的人數也從一開始的21人陡增至203人,出資從100萬元增加到了627萬元。電視上一邊是點鈔機,一邊是紅紅的股權證書,著實熱鬧。

然而,這一設計依然有不妥之處。新大風廠的股東籌資行為有“非法集資”嫌疑:

(1)法律規定:非上市公司股東人數不能超過200人

《公司法》第二十四條

有限責任公司:有限責任公司由五十個以下股東出資設立。

《公司法》第七十八條

股份有限公司:設立股份有限公司,應當有二人以上二百人以下為發起人。

《合伙企業法》第六十一條

有限合伙企業:有限合伙企業由二個以上五十個以下合伙人設立。

《中國證券投資基金法》第八十七條

私募基金:非公開募集基金應當向合格投資者募集,合格投資者累計不得超過二百人。

(2)法律規定:未經依法核準,任何單位和個人不得公開發行證券。

《證券法》第10條:

未經依法核準,任何單位和個人不得公開發行證券。

有下列情形之一的,為公開發行:

1、向不特定對象發行證券的;

2、向特定對象發行證券累計超過二百人的;

3、法律、行政法規規定的其他發行行為。

非公開發行證券,不得采用廣告、公開勸誘和變相公開方式。

《證券法》第188條:

未經法定機關核準,擅自公開或者變相公開發行證券的,責令停止發行,退還所募資金并加算銀行同期存款利息,處以非法所募資金金額百分之一以上百分之五以下的罰款;對擅自公開或者變相公開發行證券設立的公司,由依法履行監督管理職責的機構或者部門會同縣級以上地方人民政府予以取締。對直接負責的主管人員和其他直接責任人員給予警告,并處以三萬元以上三十萬元以下的罰款。

你以為退款、罰款或者取締就完了?并沒有。

《刑法》179條:

未經國家有關主管部門批準,擅自發行股票或者公司、企業債券,數額巨大、后果嚴重或者有其他嚴重情節的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處非法募集資金金額百分之一以上百分之五以下罰金。

單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役。

符合以下的條件即構成非法吸收公眾存款:

(一)未經有關部門依法批準或者借用合法經營的形式吸收資金;

(二)通過媒體、推介會、傳單、手機短信等途徑向社會公開宣傳;

(三)承諾在一定期限內以貨幣、實物、股權等方式還本付息或者給付回報;

(四)向社會公眾即社會不特定對象吸收資金。

非法吸收或者變相吸收公眾存款的刑事追訴標準:

(一)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款,數額在20萬元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款,數額在100萬元以上的;

(二)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款對象30人以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款對象150以上的。

綜上,新大風廠未公開上市,通過推介會的形式向200人以上募集資金,已經構成公開發行企業股權,無論是人數、金額、還是募集的方式、回報的形式,都初步符合發“非法集資”的構成要件。

那陳老該怎么辦?新大風廠還有可能辦嗎?

新大風公司(籌)能否保留現在超過200人的結構向主管部門申請直接設立呢?

既然貌似構成了公開發行,《公司法》第77條和《證券法》第12條不是規定了募集設立了嘛。讓拿批準就拿批準,可行不?

《公司法》第77條:

股份有限公司的設立,可以采取發起設立或者募集設立的方式。

發起設立,是指由發起人認購公司應發行的全部股份而設立公司。募集設立,是指由發起人認購公司應發行股份的一部分,其余股份向社會公開募集或者向特定對象募集而設立公司。

《證券法》第12條:

設立股份有限公司公開發行股票,應當符合《中華人民共和國公司法》規定的條件和經國務院批準的國務院證券監督管理機構規定的其他條件,向國務院證券監督管理機構報送募股申請和下列文件……

別鬧了,新大風股份公司五個董事、三個監事還沒湊齊呢?還搞定國務院證券監督管理機構?據了解,目前階段,所謂的募集設立是一種理論上存在但實際中卻極少用的東東。

新大風公司需要怎么注冊呢?

職工要吃飯、企業要發展,困難都是暫時的,陳老克服一下,按照《公司法》的要求湊齊五個董事、三個監事,帶領大家把新大風公司先注冊起來。

怎么注冊?只能是部分股東作為工商登記的發起人股東了,其他人委托工商登記股東持股。完善委托持股全部文件,保護所有人利益;還得通過質押之類的手段避免實際股東的權益被工商登記股東侵害。蔡成功質押其他員工股權的事件絕不允許重演。

等新大風公司成立滿二個會計年度以后,公司也發展壯大了,有必要規范運作、謀求更好發展機會。若股東仍愿意和陳老、老鄭共進退,則找個好日子,新大風公司開個股東大會,把委托持股解除了,股份權屬確認了,股份托管了。然后,新大風公司在股東超過200人后三個月內,根據《非上市公眾公司監管指引第4號——股東人數超過200人的未上市股份有限公司申請行政許可有關問題的審核指引》,聘請中介機構,向中國證監會申請納入非上市公眾公司監管唄。

當然,這又是個崎嶇且漫長的路,說來話長了。

《人民的名義》之所以受到這般熱捧,是因為它真實再現了生活中的客觀現實,對于“企業設立”、“融資”、“股權激勵”,無一不是企業發展過程中的必經之路。