編寫|重慶市第一中級人民法院 李遵禮

重慶市潼南區人民法院 周 燕(刊載于中國應用法學研究所主編:《人民法院案例選》2023年第2輯,人民法院出版社2023年版)

法院經審理查明:張某某(男)與范某某(女)在外務工時相識相戀并于2008年2月20日自愿登記結婚。張某某系初婚,范某某系再婚,范某某與前夫育有一女跟隨張某某與范某某共同生活,婚后二人一直未生育共同的子女。婚后張某某要求范某某通過手術恢復生育能力,但遭到范某某拒絕。張某某庭審中稱,當時考慮到二人夫妻感情尚好,并且范某某承諾會與其白頭偕老,張某某便接受了范某某拒絕生育一事,并表示愿意將范某某與前夫之女視為己出進行撫養,現該女兒已成年。后來,范某某因夫妻二人發生矛盾,于2019年10月訴請離婚,后自愿撤回了起訴。2021年4月,范某某再次訴請離婚被法院判決駁回。現張某某認為,范某某多次起訴離婚,背棄了當年白頭偕老的承諾,拒絕生育導致自己年歲已高,至今未育有自己的子女,給其造成了嚴重的精神傷害,故于2021年7月訴至重慶市潼南區人民法院,要求范某某支付精神撫慰金15萬元。

《禮記·昏義》有云:“昏禮者,將合二姓之好,上以事宗廟,而下以繼后世者也。”在我國古代社會,婚姻之本質在于生育,生育之目的在于延續家族血脈,具有強烈的宗法觀念。在“傳宗接代”“延續香火”的傳統觀念之下,生育成為家族成員的主要義務之一,特別對于女性來說更是如此,生育中的家族利益凌駕于個人利益。隨著社會的發展和思想的解放,人們權利意識逐漸增強,生育觀念也在悄然發生變化,經歷從自然生育到生育義務,再到生育權利的轉變。

(二)生育權的民法性質

對于生育權的法律性質存在身份權說和人格權說兩種不同的觀點。身份權觀點將生育權限定于合法配偶之間,強調夫妻雙方互為生育權的權利義務主體,認為生育權基于夫妻特定身份關系產生,具有特定身份屬性,是配偶權的一種。身份權觀點否定了同居者、未婚先育、喪失配偶等人生育的權利,也沒有考慮到捐精凍卵、試管嬰兒等生殖輔助技術環境下的生育情形。人格權觀點修正了身份權觀點的不足,認為生育權屬于民事主體固有的人格權利,并不局限于結婚夫妻。人格權是自然人與生俱來的基本權利,而身份權是由一定的身份關系所派生出的權利,身份是權利產生的基礎。生育是自然界賦予每一個獨立自然人的天然能力,生育權也是自然人生而享有的權利并非后天賦予,也不基于婚姻關系而產生。目前,各國法律均承認非婚生育,人工授精、試管嬰兒等權利,生育權更符合人格權的權利屬性。盡管生育權的行使要受國家人口政策的調控與限制,且權利的行使大多數與婚姻關系緊密聯系,但這并不能改變生育權本身的人格權性質。基于生育權尚未成為一項具體人格權,因此可納入一般人格權進行民法保護。

(三)我國生育權利的法律保護

1992年的《婦女權益保障法》第四十七條第一款規定:“婦女有按照國家有關規定生育子女的權利,也有不生育的自由。”標志著我國對女性生育權的首次立法確認,生育權的權利屬性得到彰顯。該條文對男性是否享有生育權沒有作出規定,實際上,這是基于男女不平等的封建觀念在我國根深蒂固,婦女長期被當作傳宗接代的工具,出于對弱勢地位婦女特殊保護的需要,法律專門明確了婦女享有生育或不生育的權利,但并未否定男性的生育權。

到了2001年,《人口與計劃生育法》第十七條規定:“公民有生育的權利,也有依法實行計劃生育的義務,夫妻雙方在實行計劃生育中負有共同的責任。”標志著我國在立法上正式宣告了享有生育權的主體是全體公民,男性也享有生育權,并不因性別而存在差異。雖然我國上述生育權的立法表達,伴隨著國家人口政策的宏觀調控,但這并不影響生育權在法律層面應受保護的立法現實。

二、生育權沖突及其常見類型

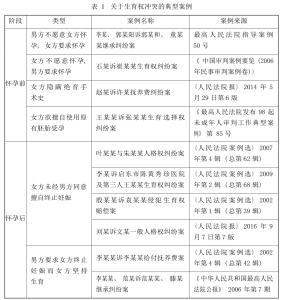

生育權雖然作為一項人格權,具有絕對性和排他性。但它與其他權利不同,生育需要男女雙方配合實現。如此一來,當雙方生育意愿沖突時,就產生了夫妻雙方各自享有的生育權的權利沖突,也就是生育權沖突,即生育雙方相互爭取與生育直接或間接相關的共需資源而抑制相對方的權利互動。司法實踐中,存在幾種生育權沖突的常見類型

三、生育權沖突時的行使原則與行使規則

(一)行使原則

生育權沖突時權利行使遵循平等原則、協商原則、傾斜女性原則。平等原則方面,我國《人口與計劃生育法》第十七條規定“公民有生育的權利”,在法律上明確了男性也享有生育權。男性與女性對生育權利是平等的,不因為性別而減損權利。女性生育權不受男性繁衍后代、子嗣綿延等傳統思想影響權利自主,男性生育權不因妊娠分娩依托于女性而影響權利自主。協商原則方面,生育權的實現需要男女雙方協作配合完成,因此,生育權行使要在平等的基礎上協商一致,使得男女生育權利處于一種平衡穩定狀態。任何一方不得通過家庭暴力、精神壓制、財產克扣等方式,迫使對方生育或不生育,而應充分溝通,平等協商。傾斜女性原則方面,個人的生育選擇對他人福利產生的負面影響越多,他的道德權利就越弱。嬰兒妊娠分娩以及哺乳直接由女性身體承受,直接關涉女性生命、身體、健康、自由等諸多權利,承擔著全部的不便、痛苦和風險。平等公正的實質要求是“相同情況相同對待”“不同情況不同對待”,對于生育權利實現的客觀不同情況,應當向女性傾斜。因此,生育權利行使要向女性傾斜。

(二)行使規則:“分階段優先”規則

生育權的行使由夫妻協商決定,當協商不成時,有必要建立一套權利行使規則,針對不同階段的價值側重,明確何種權益應當優先被保護和尊重。生育權行使采取“分階段優先”規則,具體如下:

1.懷孕前,男女任何一方不生育自由被優先尊重保護。這是生育權的平等原則所要求的,在女性尚未懷孕之前,無論男女,一方主張生育而另一方拒絕時,不生育的自由被優先尊重保護,以防止為實現生育目的男女雙方相互人身強制。任何一方不愿生育,另一方都不得違背其意愿自由而強制行使生育權,否則將構成對不愿生育一方權利的侵犯。例如,《最高人民法院發布98起未成年人審判工作典型案例》第85號案例中,便對男方張某某的生育選擇權予以充分肯定,認為張某某擁有“不能被迫成為父親”的基本權利,女方王某某在張某某不知情的情況下,擅自利用原有胚胎進行生育,侵犯了張某某的生育選擇權。

2.懷孕后,女性一方的生育或不生育自由被優先尊重保護。這是由生育權傾斜女性原則所要求的,女性懷孕后,承擔了生育活動的主要責任與風險。生育除了與女性的生命權、身體權、健康權、人身自由等密切相關外,還與女性參與社會活動、工作勞動等權利緊密相關。故在此階段,應當側重對女性的生育權進行保護,將生育最終決定權交由女性行使。女方懷孕后有權利自主決定是否終止妊娠,不必經過男方同意,男方也不能以女方擅自生育或擅自終止妊娠為由提起侵權之訴,更不得強迫或阻止女方,否則將構成對女方生育權的侵害甚至犯罪。該階段男方若不想生育必須經過女方同意,女方若違背男方意愿堅持生下孩子,也不構成對男性生育權的侵犯,男方也必須對女方所生子女承擔監護責任和義務。《民法典婚姻家庭編解釋(一)》第二十三條規定,丈夫在妻子擅自終止妊娠時無權以生育權被侵犯為由提起損害賠償,也肯定了女性在懷孕后享有生育意愿被優先保護的權利。

四、侵犯生育權的司法救濟路徑

(一)婚內民事權利救濟

當前,我國現有法律及司法解釋中并未明確侵犯生育權的婚內責任承擔。《民法典婚姻家庭編解釋(一)》第二十三條僅規定,不予支持男方以女方中止妊娠為由提起的損害賠償,并且規定因生育權糾紛導致感情破裂的,可準予離婚。對于侵犯生育權但感情尚未破裂雙方不想離婚的,是否一定要迫使雙方離婚才能換取救濟填補被侵犯的生育權呢?并非如此。離婚是一項重大的人生抉擇,涉及方方面面的考慮,應當慎之又慎,并且“感情確已破裂”是離婚的唯一要件,并不與其他利益掛鉤。當婚姻關系存續期間,夫妻一方侵犯另一方生育權時,被侵犯方作為普通的民事主體可以適用《民法典》總則編以及侵權責任編中關于非財產類民事責任的規定,要求承擔停止侵害、排除妨害及賠禮道歉等民事責任。這種婚內權利救濟路徑,既可以有效規制侵犯生育權利的行為,也可以撫慰受害方精神損害,還可以促進婚姻家庭穩定和平衡。

(二)離婚損害賠償路徑

當雙方生育糾紛的矛盾不可調和,導致感情確已破裂,在訴請離婚時無過錯方可提出因侵犯生育權的離婚損害賠償。《民法典》第一千零九十一條規定,因重婚,與他人同居,實施家庭暴力,虐待、遺棄家庭成員,有其他重大過錯導致離婚的,無過錯方有權請求損害賠償。男女一方違反“分階段優先”規則,侵犯另一方生育權利的,可以作為“有其他重大過錯”情形,提出相關損害賠償,該損害既可能是物質損害,也可能是精神損害。此外,根據《民法典婚姻家庭編解釋(一)》第八十八條的規定,若在離婚訴訟中,生育權利被侵犯方為被告,當時不同意離婚也沒有提起離婚損害賠償請求的,其在離婚后可單獨提起離婚損害賠償之訴,且不受時間限制。

具體到本案中,并無相關證據證明妻子范某某婚前隱瞞絕育手術史,并且丈夫張某某在婚后得知范某某已做絕育手術,并接受妻子范某某不愿生育的意愿。現丈夫以妻子不能生育侵犯了其生育權為由訴至法院請求精神損害賠償,應不予支持。

五、本案的參考與啟示

(一)“分階段優先”規則在人工輔助生育場景中的適用

人工輔助生育包括人工授精生育(將精子移入女性體內,分為配偶間和非配偶間人工授精)、體外受精(將精子和卵細胞在體外培養后植入女性體外,即試管嬰兒)、無性生殖(克隆)。人工授精與自然生育并無區別,生育權利的行使都應遵循前述“分階段優先”規則。無性克隆尚未得到允許,因此參考“分階段優先”規則時,主要是在試管胚胎技術情形下,以何種標準劃分“優先階段”?是以精子和卵細胞結合時劃分,還是以體外培養胚胎植入母體時劃分?應當以體外培養胚胎植入母體劃分“優先階段”。體外培養胚胎植入母體前,對于是否進行人工生育、體外培養胚胎是否植入母體、何時植入母體等,均應平等協商,且優先保護男女任何一方不繼續推進輔助生育的意愿。當體外培養胚胎一旦植入母體,則優先保護女性生育自由,女性可以自主決定是否繼續妊娠、分娩的權利。

(二)婚前故意隱瞞絕育手術史或不能生育的疾病的司法處理

根據“分階段優先”規則,在懷孕前雙方都享有不生育的自由,因此,婚前故意隱瞞絕育手術史或不能生育疾病,并不構成對生育權的侵犯,對方不能以此為由請求損害賠償。但是,我國《民法典》第一千零五十三條第一款規定,一方患有重大疾病的,應當在婚前如實告知另一方;不如實告知的,另一方可以向人民法院請求撤銷婚姻。同時,《民法典》第一千零九十一條規定,因重婚、實施家庭暴力或有其他重大過錯導致離婚的,無過錯方有權請求損害賠償。不能生育疾病應當屬于第一千零五十三條“重大疾病”范疇。故意隱瞞絕育手術史或不能生育的疾病,應當屬于第一千零九十一條“重大過錯”,撤銷婚姻也應當屬于第一千零九十一條“導致離婚”情形。因此,相對方有權請求撤銷婚姻,并同時請求損害賠償。

來源: