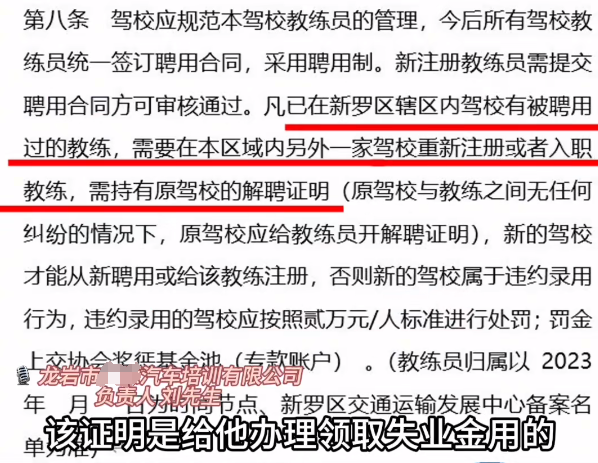

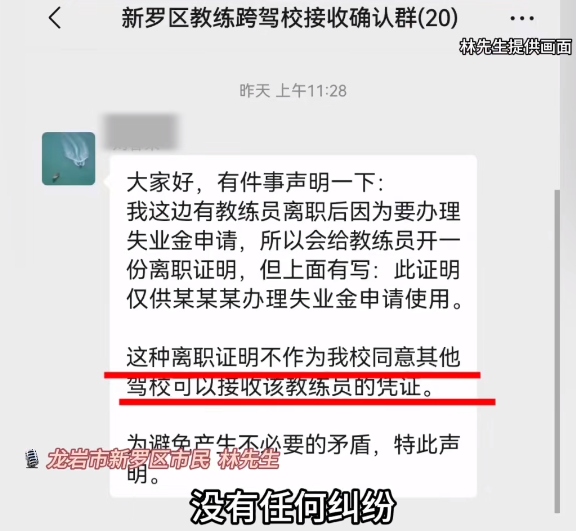

近日,龍巖市新羅區一駕校與其所聘教練員林先生因離職問題產生了矛盾。新羅區動車駕駛培訓機構行業協會規定,已在轄區內被聘任過的駕校教練,重新入職其他駕校時需持有原駕校的解聘證明,否則屬于違約錄用。而林先生辦理離職時,原駕校僅為其開具供其辦理失業金所用的離職證明(額外備注:僅供其辦理失業金所用),又在駕校行業工作群內聲明該證明不屬于協會規定的可供入職的“解聘證明”,且拒絕了林先生要求出具解聘證明的要求,如此一來,林先生想要再在新羅區駕校行業就職便失去了“就職門檻”。林先生認為原駕校該行為給他的再就業帶來了困擾,福建電視臺第一幫幫團記者咨詢了調節欄目特約嘉賓律師蔡思斌,蔡律師以案釋法,就相關問題進行解惑。

目前,我國并未有明確關于勞動者黑名單制度的法律規定,這一制度已成為了行業內部潛規則。共建“黑名單”雖然有利于企業高效篩選員工,卻極具主觀性。勞動者為何被列入該名單,被列入后如何申訴、退出,都沒有嚴格的行業標準或統一性規范,極容易成為職場以權謀私的工具。若是勞動者因與企業產生非工作的個人恩怨或因主觀偏見、地域性別歧視等原因而被列入“黑名單”,卻因此被整個行業排除在外,則極大損害了勞動者的就業權益,加劇了求職者的擇業困境。而共享“黑名單”,又極具傳播性。勞動者被“拉黑”后其個人信息將被傳播于同行業工作群、人事群等,既侵犯勞動者的隱私權、名譽權等權利,又構成了隱形的就業歧視,破壞了就業環境的公平。

具體到本案中,駕校行業協會要求離職教練出具原駕校“解聘證明”,否則無法再就業,即為隱匿的“求職黑名單”行為。而原駕校在駕校工作群的聲明,則傳達了林先生被列入“黑名單”這一信息。那么駕校協會這一要求是否合法合規,面對原駕校對其再就業的阻礙,林先生又應如何維護自己的就業權益?

《勞動法》中列舉了勞動者享有平等就業、擇業權等其他勞動權利。最高人民法院2018年印發的《最高人民法院關于增加民事案件案由的通知》中增加了“平等就業權糾紛”案由。勞動者在求職過程中若因“求職黑名單”而遭遇歧視,勞動者可通過訴訟、仲裁維權。在一案例中,姜某與A公司協商一致解除勞動合同后獲取了經濟補償金,卻被公司列入了“黑名單”,入職B公司時遭HR告知因被“拉黑”而拒絕其入職。姜某認為A公司行為侵害了其平等就業權,遂訴至法院。法院認為,協商一致解除勞動合同后勞動者獲取經濟補償是勞動者的合法權利,不應據此限制平等就業權。A公司將姜某列入“黑名單”,無法證明該條件設置的正當性。A公司抗辯該項“黑名單”制度僅用于勞動者二次入職審查,但A公司將勞動者法定權利作為其加重審查力度的原因,明顯超出了企業用工自主權的范圍,構成對姜某平等就業權的侵害。此外,A公司HR告知其他公司HR“黑名單”事宜,但未能合理解釋上述情形的披露與姜某應聘的新崗位內容之間的內在聯系,使得姜某在其他公司求職應聘中受到否定性評價。故判決A公司構成對姜某平等就業權的侵害,判令A公司將姜某從公司“黑名單”中移出,并賠償姜某3個月的誤工損失22500元。

以名譽權被侵害對抗用人單位的黑名單制度也是一種策略。用人單位將“黑名單”共享,在微信群傳播的行為,損害了勞動者的社會評價,及在特定行業內的聲譽,對其再就業產生惡劣影響。如(2017)渝03民終700號民事判決,本案的爭議焦點為重慶市易虹出租汽車有限責任公司將李某列入黑名單的行為是否構成侵犯李某名譽權。易虹公司由于車輛報廢,解除了與李某的聘用合同,公司無權李某進行管理。然而,公司仍將李某列入黑名單,并通過微信形式發送黑名單信息,導致不良評價在微信群廣泛傳播,構成名譽權侵犯。一審判決認定易虹公司的行為構成對李某名譽權的侵犯,原審判決事實清楚,適用法律正確,應予以維持。

除以上訴訟途徑維權外,勞動者還可以與行業協會、集團聯盟等制定該規則的組織溝通調解,如本案中的駕校協會。根據勞動合同法,只要持有符合規范的離職證明即可再就業,不應有其他附加條件。“解聘證明”無非是駕校行業的白名單通行證,增加了教練員的就業限制,反之未持有則被視為列入“黑名單”。單憑用人單位一言堂決定員工是否有再就業資格,很難保證名單的公平公正。因此,在制定規則的程序上,最好與行業協會統籌協調,同時加強政府部門監督,規范開具“解聘證明”的條件、標準,落實“黑名單”申訴、更正及退出機制,對于明顯不必要或超出實際需要的條件,應當予以避免。

行業黑名單制度的設立及運用系為降低用工風險,并未超出用工自主權行使的合理范圍。但不應濫用,將個人恩怨、偏見等非工作原因類同于重大過錯的情形,將勞動者任意列入“黑名單”。用人單位進行“黑名單”披露時,還應明確披露內容與勞動者應聘的新崗位之間是否存在內在聯系,否則將對勞動者求職產生負面影響,到時面對勞動者訴訟甚至敗訴就是大概率事件了。

]]>? ? 裁判要旨

用人單位與勞動者解除勞動關系后,未在法律規定期限內出具解除勞動關系證明應承擔賠償責任,歸責時應采用過錯原則,由用人單位與勞動者根據各自的過錯承擔相應的后果。(勞動糾紛福州律師提示)

【案情】

2007年11月,李某入職金海能國際機電設備(北京)有限公司(以下簡稱金海能公司)。2014年8月,雙方的勞動關系解除。李某于2015年1月獲得北京瑞慶誠華咨詢有限公司(以下簡稱瑞慶公司)的錄用通知書,但因金海能公司未向其出具離職證明、未辦理社保轉移手續而未能向瑞慶公司提供完整資料,瑞慶公司在7月前多次向其催要,李某未予正面回答,最終其未至瑞慶公司上班。2015年6月18日李某向北京市海淀區人力資源和社會保障局勞動監察科投訴金海能公司未向其出具解除勞動合同證明。8月,李某取走金海能公司為其出具的離職證明。

2015年6月18日,李某向北京市海淀區勞動人事爭議仲裁委員會申請仲裁,要求金海能公司支付2014年9月至12月間的工資等各項費用共計28000元,被決定不予受理其請求。李某對仲裁決定不服,故訴至法院。

【裁判】

北京市通州區法院經審理后認為,李某未能證明金海能公司未出具離職證明、未辦理社會保險的轉移手續造成其工資損失,判決駁回李某全部訴訟請求。

李某不服,提起上訴。北京市三中院經審理認為,金海能公司未舉證證明其曾向李某送達離職證明并在15日內辦理相關手續,導致李某無法入職瑞慶公司,金海能公司應對李某因此造成的經濟損失承擔賠償責任;但李某在明知瑞慶公司要求其限期內提供離職證明,時隔5個月后才要求金海能公司開具離職證明,亦有一定過錯。判決撤銷一審判決,改判金海能公司賠償李某18000元。

【評析】

根據勞動合同法第五十條、第八十九條之規定,用人單位應當在解除勞動合同時出具解除勞動合同的證明,未出具書面證明給勞動者造成損害的應當承擔賠償責任。但在審判實踐中,由于法條規定不夠細化,導致審理實務中仍存在一定的難度。

1.因未出具解除勞動合同導致賠償責任糾紛中勞動者的舉證困境

首先,勞動者難以證明解除勞動合同書面證明未出具的原因。出具解除勞動合同書面證明的義務人應為用人單位,但在實踐中,勞動者難以舉證證明其已向用人單位主張權利、解除勞動合同書面證明確系用人單位自始未出具。

其次,勞動者難以證明解除勞動合同書面證明未出具與損害后果之間的因果關系。勞動者對用人單位過錯與其無法就業之間有直接的因果關系負有舉證責任。訴訟過程中,勞動者提交的證據材料雖能說明其再就業失敗,但不能證明其就業機會的喪失系由用人單位未出具解除勞動合同書面證明直接導致。

最后,勞動者難以證明解除勞動合同書面證明未出具所造成的具體損失數額。勞動者對解除勞動合同書面證明未出具所造成經濟損失的具體數額負有舉證責任,但勞動者通常難以就其所主張損失數額的計算標準與時間跨度提供充分證據進行證明。

2.因未出具解除勞動合同書面證明導致賠償責任的歸責原則及舉證責任分配

筆者認為,未出具解除勞動合同書面證明的賠償責任歸責原則應采用過錯原則。用人單位與勞動者應根據各自的過錯承擔相應的后果,但在舉證行為上應當有所區分。

關于未出具解除勞動合同書面證明原因的舉證,作為出具解除勞動合同書面證明的義務人,若用人單位未能舉證證明其曾與勞動者聯系或直接送達過該證明,則應當對勞動者因此造成的經濟損失承擔賠償責任,若用人單位已窮盡可知手段送達,勞動者怠于領取致擴大損失的,其應對損失后果自行承擔責任。

關于因果關系的舉證,因勞動者與原用人單位存在糾紛、與新用人單位地位不對等,法院應當對其初步提交的證據材料進行審查,引導當事人進行舉證,必要時可依職權調取證據,如勞動者已向勞動監察部門投訴舉報的,可調取相關材料進行審查。

關于損失數額的舉證,若勞動者無法舉證證明經濟損失的具體數額,可按照上年度在崗職工平均工資標準計算損失,期限則應當依據雙方的過錯程度進行確定。

在本案中,因金海能公司未能舉證其在李某離職后向其開具了離職證明,且經法院調查瑞慶公司確因李某不能提交離職證明而無法接收,但瑞慶公司亦表示李某在雙方商議過程中態度懈怠,該單位再三向李某催要完整入職材料而李某未予明確回應。李某亦未舉證其曾向金海能公司索要離職證明,且在瑞慶公司要求提交離職證明后五個月后才向勞動監察大隊投訴,怠于行使權利,有損失擴大之嫌。

金海能公司因未開具離職證明而導致李某經濟受損而進行賠償,李某亦有怠于行使權利致損失擴大的情形,且李某亦未充分舉證證明其損失的具體金額,綜合雙方過錯情形,法院判令金海能公司向李某進行賠償,但對其主張的金額予以酌減。

本案案號:(2015)朝民初字第43811號,(2016)京03民終972號

——北京三中院判決李某訴金海能國際機電設備(北京)有限公司勞動爭議案

案例編寫人:北京市第三中級人民法院??劉??棟

]]>

文 |?李孝保,江西求正沃德律師事務所

企業勞動用工和人力資源管理實務中,相關從業人員對離職證明的認知和操作并不統一。筆者曾接到多次相關咨詢,也代理數起與離職證明有關的案件,其中主要是因單位未出具離職證明而導致的賠償問題。筆者總結與離職證明有關的十個實務問題,與讀者分享。

一、一個定性:離職證明的法律屬性

如何給離職證明進行法律上的定性?屬于合同義務還是屬于后合同義務?抑或是屬于附隨義務?筆者認為,離職證明的立法本意是用人單位解除或終止勞動合同的一項附隨義務。附隨義務的典型特征是不屬于合同內容,但法律規定合同當事人必須履行。離職證明顯然屬于附隨義務。這一屬性,決定了用人單位必須依法履行。無論是協商解除還是單方解除,還是勞動合同終止均需要依法出具。

二、兩種責任:未出具離職證明的法律責任

附隨義務也是法定義務,違反法定義務當然應承擔相應的法律責任。根據《勞動合同法》第50條、89條規定,用人單位未依法出具離職證明的,需承擔兩種責任:一是行政責任,即由勞動行政部門責令改正;二是賠償責任,即給勞動者造成損害的,需承擔賠償責任。

三、三大功能:離職證明的作用和價值

離職證明究竟有何種功能?學界見仁見智。筆者結合理論研究和實務經驗,認為主要有三大功能:

第一,解除、終止勞動合同,并辦理完離職手續的證明。這是離職證明的最基本和最主要的功能。因為勞動關系解除和終止只涉及到勞資雙方之間,具有相對性或一定的私密性,缺少一定程度的公開和公示。因此,法律規定用人單位出具離職證明,一方面是對用人單位和勞動者之間終結勞動關系的明確證據,另一方面也是對其他用人單位和社會的公示。

第二,勞動者轉移社保和申領失業保險金的證明和必要材料。一般而言,除非勞動者主動辭職,否則都算失業。所以,用人單位出具離職證明是社保行政部門據此判定是否支付失業保險金的關鍵性證明材料。故失業保險相關立法規定,單位出具離職證明的同時,還要進行失業保險報備或登記,勞動者再憑離職證明申領失業金。實務中,大部分與離職證明有關的爭議,都是因用人單位未依法出具離職證明而導致勞動者無法領取失業保險金,進而要求單位賠償的爭議。

第三,離職證明還有一個附帶功能就是工作經驗的證明。離職證明一定程度上能佐證勞動者在該用人單位的工齡、崗位及相關工作經歷,而上述信息對該勞動者的再就業能起到輔助證明作用,無論是新的用人單位還是勞動者個人,都可以利用離職證明進行相應的佐證。

四、四項內容(必備項):與可備項、禁止項的區分

根據《勞動合同法實施條例》第24條規定,用人單位出具的解除、終止勞動合同的證明,應當寫明勞動合同期限、解除或者終止勞動合同的日期、工作崗位、在本單位的工作年限。因此,原則上離職證明就應該載明上述四項內容,我們稱之為必備項。不過,以下問題值得關注:

1、必備項,即上述四大項內容的寫法

值得注意的是,離職證明出具的對象是其他用人單位或社保部門,故不必寫收信人的姓名和地址,但需要寫開具證明的具體日期,并加蓋公司公章。

2、工作年限或在職時間不能隨意填寫

有時候勞動者基于增加工作經驗或其他原因的考慮,要求單位多寫在職時間或工作年限,此后卻因各種原因導致爭議,從而對單位不利。

3、關于離職原因是否要寫以及如何填寫的問題

實務中,關于離職證明中的離職原因問題有三種典型的觀點或操作模式:第一,不寫離職原因;第二,按照單位的意思寫離職原因;第三,按勞動者的意思寫離職原因。事實上,立法規定不需要寫離職原因,因為離職證明的立法本意是為了證明勞動關系終結,而非證明勞動關系因何種原因而終結。所以,離職原因是可備項,如果要寫離職原因,就應該如實填寫,不能按照勞動者的意愿隨意填寫,否則,有法律風險。

同樣,用人單位也不能隨意填寫勞動者的離職原因,特別是勞動者嚴重違規,且違規行為是有違道德標準的“不光彩”行為時(實踐中,通常稱為“污點材料”),即使是事實也不能填寫,我們暫且稱之為禁止項。有很多HR從業人員不理解為何不能如實填寫勞動者嚴重違規的離職原因。筆者認為,除了立法規定的四項內容和離職證明的本質功能兩個原因外,最根本的原因在于勞動者的就業權或擇業自主權受法律優先保護。離職證明中如果有“污點資料”,則必然會影響勞動者的再就業,從而影響其勞動力的再生產及其家庭生活,最終會影響社會和諧。

]]>